|

※1 遡上(そじょう) |

|

|

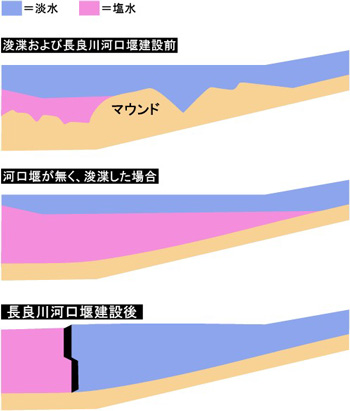

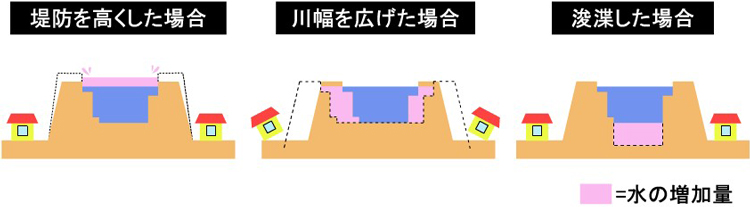

●治水効果 平成7年7月に河口堰のゲートの開閉操作が始まり、平成9年に長良川の浚渫が行われたことによって長良川の下流部では洪水の流下能力が上がりました。 警戒水位を大きく上回っても河口堰が出来る前と比べたら水位は1m〜2m位低くなり、堤防が決壊する危険性も低下しました。 |

|

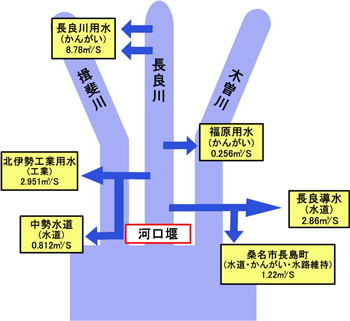

●利水効果 河口堰の運用前は、地盤沈下により塩水の浸入が進み、塩水が淡水と混じったため取水が難しくなっていました。 長良川河口堰が完成したことにより、河口堰周辺の水は淡水化され新たに水道用水、工業用水など全て合わせて最大毎秒22.5m3が利用可能となりました。

又、渇水時は長良川河口堰より送水が行われるため断水するような事態には陥りません。 |

|